La vergogna cambia lato. La narrazione processuale femminista da Processo per stupro a Hymn to Life.

Articolo di Chiara C.

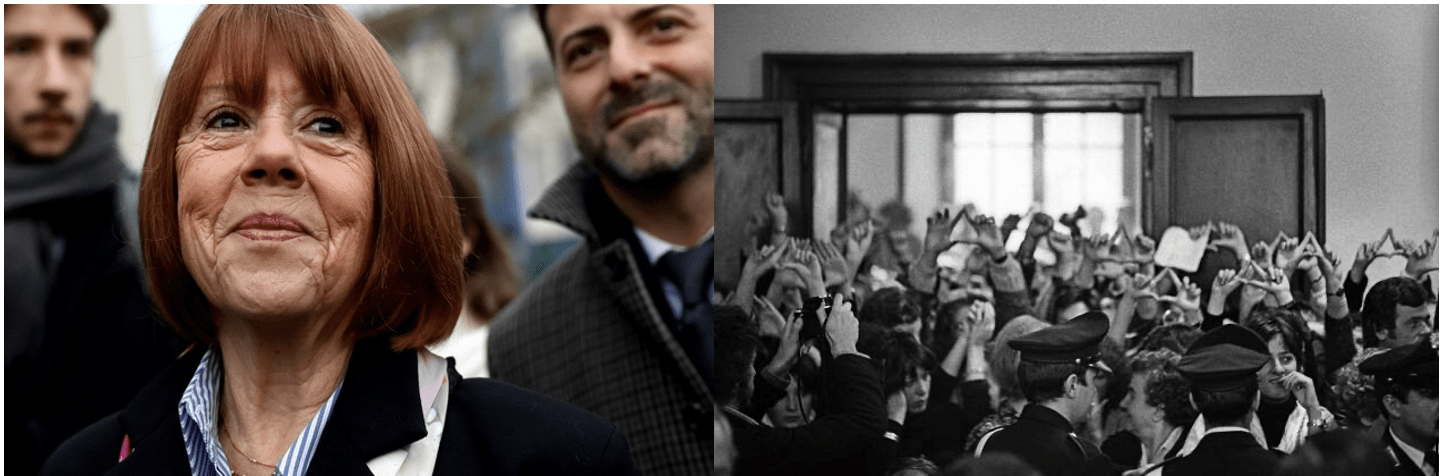

Recentemente, il processo di Gisèle Pelicot, che ha coinvolto l’opinione pubblica non soltanto nazionale della Francia ma a livello internazionale, ha avuto un’eco paragonabile a quella che ebbe il processo per gli stupri di Nettuno grazie al documentario Processo per stupro (Loredana Rotondo et aliae, 1979). Ha avuto lo stesso effetto sia a livello mediatico che di risveglio dell’opinione pubblica sul problema della violenza sessuale e del consenso. Ci sono delle differenze, perché gli anni ’70 sono stati un momento chiave per il movimento delle donne, un momento di riscoperta: il femminismo a livello internazionale era all’apice della presa di coscienza. Ma anche oggi, con il backlash e con l’avanzare di un presunto femminismo che è lontano dalle rivendicazioni di quello degli anni ’70, il processo di Gisèle Pelicot ci riporta a una vitalità nel movimento delle donne e in particolare del femminismo radicale paragonabile a quella di quegli anni, con la stessa forza dirompente e con la stessa matrice della lotta alla misoginia.

Abbiamo questa volta una donna vittima di un reato feroce, stuprata da decine di uomini, narcotizzata e venduta dal marito, prostituita da questi uomini che si trovavano e organizzavano in rete, che erano perfettamente consapevoli del fatto che lei era sedata e anzi venivano istruiti dal marito in proposito: lei era in narcosi profonda ma se fossero stati prodotti rumori troppo forti c’era il rischio che si svegliasse. Da lì si apre tutto il dibattito sul presunto consenso della vittima che da sempre è il tema al centro della giurisprudenza sullo stupro, che emergeva già in Processo per stupro e che è il ritornello feroce che continuamente ci vediamo riproposto ancora oggi. Il caso di Gisèle Pelicot sembra apparentemente facile, perché è chiaro che una persona narcotizzata non può dare il suo consenso – anche se alcune strategie difensive hanno tentato invece di puntare su questo argomento – ma qual è allora il punto? Il fatto rivoluzionario è che questa donna non ha voluto fare il processo a porte chiuse, come sarebbe stato suo diritto, per proteggere la privacy sua e della sua famiglia, essendo una donna di 70 anni con figli adulti. Dopo questa indagine su fatti che risalivano a 10 anni prima, in cui per caso sul computer del marito è stata trovata un’enorme quantità di materiale pornografico che aveva per oggetto la moglie, lei ha voluto che il processo fosse a porte aperte, per ottenere un risveglio delle coscienze sul problema della violenza domestica e su tutto quello che ruota intorno allo stupro: l’assenza di consenso, l’esercizio di controllo, di potere, di distruzione e annichilimento del corpo della donna.

Dopodiché questa donna coraggiosa ha lanciato uno slogan fondamentale: “la vergogna ha cambiato lato”, essa non sta più dalla parte della vittima ma dell’aggressore e in questo caso degli aggressori, di questi uomini misogini, con un cambiamento di prospettiva fondamentale che ci riporta a Processo per stupro, perché nell’addormentamento generale delle coscienze è come se quello che era stato conquistato negli anni ’70 si fosse nel frattempo completamente perso.

Ancora una volta, infatti, tutti i giorni nei processi che si svolgono in tutte le aule dei tribunali la vergogna appartiene alle vittime e non agli aggressori, a chi commette questo reato di distruzione e di annientamento totale del corpo e della vita di una donna; i tribunali sono quindi il luogo dove si compie la rivittimizzazione, la “vittimizzazione secondaria”, per cui la sopravvissuta non soltanto ha subito il crimine dello stupro ma subisce anche il processo da parte di una società patriarcale che ricondanna la donna una seconda volta, facendola passare al banco degli imputati, trasformandola in quella che deve giustificarsi e che deve dimostrare il reato, perché “deve essersela cercata” e in qualche modo “è complice e dunque colpevole”. Questa è la retorica patriarcale che era presente negli anni ’70 e che ancora oggi ci perseguita.

Pelicot reagisce con forza e diviene lei la protagonista assoluta che dice “No, la vergogna ha cambiato di lato”. Ci riporta dentro un’aula di tribunale, ai giorni nostri, in una situazione analoga a quella che molte altre donne affrontano quotidianamente nelle aule di tribunale, dovendo combattere contro tutti i tentativi di rivittimizzazione da parte della società patriarcale, e rispedisce al mittente l’accusa, esce dalla trappola della vittimizzazione secondaria e afferma “No, la vergogna ha cambiato lato: adesso si ristabilisce la giustizia”. La giustizia serve per riparare il reato gravissimo, il processo di distruzione che lo stupratore mette in atto sulla vittima. La vittima si riappropria della sua vita e della sua dignità con un processo di giustizia che parte da lei e che mette in moto una macchina che vede associazioni, movimenti di donne, e che quindi è un processo collettivo, che parte da una singola e che abbraccia una collettività di donne che reagiscono al tentativo di distruzione della vita di ognuna di noi.

Di recente anche alcuni film di finzione hanno messo al centro proprio un’aula di tribunale in relazione a vicende legate alle donne e alla società patriarcale: Saint Omer (Alice Diop, 2022), Anatomia di una caduta (Justine Triet, 2023, palma d’oro a Cannes) e anche Women Talking. Il diritto di scegliere (Sarah Polley, 2022), in cui viene predisposto un luogo che svolge una funziona analoga. Perché l’aula di tribunale è lo spazio dove, dopo quello delle mura domestiche, il teatro dell’abuso si ripresenta; le mura, che dovrebbero essere rassicuranti, della casa diventano le mura, che dovrebbero rassicurare la vittima, della giustizia, emblema del patto sociale per cui lo stato protegge i suoi membri dai crimini e dai reati, che invece da luogo di protezione diventano luogo dell’abuso, della violenza e della distruzione.

Ecco che questo teatro dell’abuso, queste mura vengono risemantizzate dalle donne, dalle vittime che prendono parola. Il processo è la presa di parola, la denuncia di chi attraverso anche le parole, la dialettica, la dittatura del logos o dovremmo dire del fallogocentrismo che impone la sua versione dei fatti viene messa a tacere e quindi annientata due volte, prima nell’abuso del corpo poi nell’impedire l’emersione della verità e quindi della presa di coscienza. Questi film fondamentali rilanciano invece la parola delle donne (in Saint Omer e Anatomia di una caduta addirittura nella posizione non di vittime rivittimizzate ma di presunte colpevoli, caratterizzata da una specifica serie di pregiudizi misogini), la complessità del loro racconto in tutte le sue sfaccettature e il protagonismo nella riconquista della propria storia e della propria dignità.

Quello che accomuna tutte queste narrazioni è il fatto che attorno alle donne, siano esse vittime (presunte, perché non si è ritenute vittime neppure di fronte all’evidente assenza di consenso, come nel caso di Pelicot, violentata mentre era narcotizzata) o presunte colpevoli, si va a individuare ed eliminare tutti quelli che sono i pregiudizi patriarcali che poi comportano delle pene, delle decisioni in ambito giudiziario completamente falsate. Il giudizio poi della corte su una donna ha delle ricadute non solo su quella che è poi l’eventuale detenzione della donna o del violento ma anche a livello esistenziale, psicologico e del ruolo che la vittima va a ricoprire nella società, perché il trauma della violenza è un trauma che porta dei danni a lungo termine, spesso anche permanenti, come sappiamo da quello che la psichiatria e la psicologia ci insegnano sulla sindrome da stress post-traumatico, esacerbati e che addirittura possono portare a casi di suicidio nel caso in cui, come sappiamo anche dalle statistiche, la giustizia non sia giusta, la giustizia di stampo patriarcale ricomponga l’ordine dello status quo e quindi rigetti la vittima nella vergogna e nel rifiuto da parte della società e vada invece a giustificare e in qualche modo a ristabilire la reputazione dell’aggressore a cui viene negato lo statuto di aggressore. Anche nei casi più felici in cui la giustizia reputi colpevole uno stupratore, un aggressore, ci pensano la stampa, la società stessa, le famiglie a ricamare intorno e a giustificare l’ingiustificabile e a cercare comunque di gettare sulla vittima il peso del crimine che non solo ha subito, ma circa il quale dovrebbe essere condannata a vita di ritenersi responsabile della sua disgrazia.

Il movimento delle donne è quel movimento collettivo che viene a togliere la vittima dall’invisibilità e dall’isolamento che sono la condanna che il patriarcato dà alle donne: oltre al danno fisico e mentale, essere condannate a non esistere più e a essere isolate; a autoisolarsi, perché la vergogna comporta anche l’autoisolamento, mentre la presa di parola che il femminismo chiede alle donne, che è un atto politico collettivo, è un’uscita dall’isolamento e dall’invisibilità.

Il processo di scrittura è un processo curativo ma, se si esce dalla dimensione solipsistica, è anche un processo politico collettivo; la scrittura femminista e – come nel caso del memoir di Gisèle Pelicot A Hymn to Life, che uscirà a gennaio 2026 – processuale, dentro le carte, quindi dentro i meccanismi della società patriarcale, è un atto politico che rilancia in una narrazione nuova, rinnovata, un progetto per la società. La donna che parla, e quindi scrive: la narrazione delle donne è un progetto per l’intera società, per le donne e per gli uomini, un progetto rinnovato dove la presa di parola serve a ristabilire come sono andati veramente i fatti nel tempo e nello spazio e a ricostruire anche, come nel caso del protagonismo della figlia di Gisèle, Caroline Darian, nel suo libro E ho smesso di chiamarti papà, il protagonismo delle donne insieme, che da una condizione di annichilimento, e quindi di isolamento e di invisibilità, diventa invece un ruolo di guida, che indica quello che è il futuro di una società intera, un futuro di giustizia vera, di liberazione dagli stereotipi che comportano l’ingiustizia, sia a livello di sentenze sia sul piano simbolico, nella violenza che le donne sono costrette a subire a livello mediatico, una politica del futuro di non violenza e di convivenza pacifica e giusta, di fine della misoginia.